IBM、電気自動車用リチウム空気電池を開発中。1回充電で走行距離800キロめざす « SJN Blog 再生可能エネルギー最新情報

Image may be NSFW.

Clik here to view. 開発中のリチウム空気電池の電解質 (IBM Research)

開発中のリチウム空気電池の電解質 (IBM Research)

IBMが、電気自動車用リチウム空気電池の開発プロジェクトを進めているとのこと。プロジェクトの名称は「バッテリー500」。1回充電で800km(500マイル)走行可能な車載バッテリーの実現をめざすとしています。

現在、リチウムイオン電池を搭載した電気自動車は1回充電で150km程度と短い距離しか走れません。走行中のバッテリー切れに対する利用者の不安が、電気自動車普及の大きな妨げになっています。

電気自動車の走行距離が短いのは、ガソリンやディーゼルなどの化石燃料に比べて、リチウムイオン電池のエネルギー密度(貯蔵可能なエネルギー量を電池の質量または体積で割った値)がかなり低いためです。既存のリチウムイオン電池は、容量50kWhで500kg程度の重量になります。800km走行するためには150kWhのエネルギー量が必要なので、電池の重量は1.5トンとなってしまい、自動車用としては明らかに非現実的です。

一方、大気中の酸素を反応物として利用するリチウム空気電池は、既存のリチウムイオン電池と比べるとエネルギー密度を高くできるという特徴があります。容量150kWhとしたときの電池重量も、150〜300kgで済みます。「バッテリー500」では、現在のリチウムイオン電池よりエネルギー密度が10倍以上高いリチウム空気電池の開発をめざすとしています。

理論的に達成可能なリチウム空気電池のエネルギー比率は11kWh/kgより大きいとされ(大気中の酸素の重量は除く)、実際のエネルギー比率は理論値の10分の1程度になると予想されています。また、電気モーターの効率が85%と非常に高いため、内燃機関と電気モーターの相対的効率を考慮に入れた場合、電気モーターとガソリンエンジン(またはディーゼルエンジン)の実用上のエネルギー密度の差は非常に小さくなります。このことから、リチウム空気電池は、これまで研究されてきたすべての種類の電池の中でも潜在的能力が最も高いといいます。

リチウム空気電池の電極構造は、負極側が金属リチウム、正極側が空気極とします。空気極には、酸素を通しやすい軽量の炭素材料を用います。放電時には、負極側のリチウム原子が電子を放出してリチウムイオンとなり、電解質を通って正極に移動。正極で大気由来の酸素と反応。反応生成物が正極に堆積します。充電時には、酸素が放出され大気に戻ります。比喩的に言えば、電池は放電時に酸素を吸い込み、充電時にそれを吐き出すということです。

IBMで開発を進めているのは、電解質に有機溶媒とリチウム塩を用いる非水系リチウム空気電池。放電時には過酸化リチウム(Li2O2)が生成され、正極に蓄積されます。充電時には過酸化リチウムが分解して酸素とリチウムに戻り、酸素は大気に放出され、リチウムは負極に蓄積されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view. スーパーコンピュータによるシミュレーション (IBM Research)

スーパーコンピュータによるシミュレーション (IBM Research)

これまでのプロジェクトの成果としては、リチウム空気電池が二次電池として動作することを実験室レベルのモデルで実証したことなどが挙げられます。これは、コンピュータを用いたシミュレーションと実際の実験を結合させたことによる成果であるといいます。米アルゴンヌ国立研究所にあるIBMのスーパーコンピュータ「BlueGene/P」を使って、リチウム空気電池内部で起こっている分子レベルの反応プロセスを第一原理計算によるシミュレーションで調べる研究も行われました。その結果、従来考えられていたのとは異なり、リチウムイオン電池で使われている電解質がリチウム空気電池では機能しないことが明らかになったといいます。

シミュレーションからは、炭素ベースの電解質と過酸化リチウムが放電時に不必要な反応を起こし、電解質の分解が起こることが実証されました。これは事実上、リチウム空気電気が破壊されてしまうことを意味します。

プロジェクト専用に開発された質量分析装置を使うことによって、シミュレーションで予想された電解質の分解が実際に起こることもラボの実験によって確認されました。「シミュレーションと実験の結果、安定性のある電解質が特定されたことで、充放電プロセスの基本的動作を実証できた」とプロジェクトリーダーのWinfried Wilcke氏は言います。また、非常に高い充電容量についてもラボで実証されているとのこと。

さらに根本的な成果は、反応速度論的には触媒が必ずしも必要ないと分かったことです。これは、電池の動作原理である電気化学反応 2Li++ O2+ 2- Li2O2における過電圧が、当初考えられていたよりもかなり小さいからです。とは言うものの、過酸化リチウムの伝導性が非常に低いことは問題であり、これから解決していくべきものであるとしています。

Image may be NSFW.

Clik here to view. リチウム空気電池研究専用に開発された質量分析装置 (IBM Research)

リチウム空気電池研究専用に開発された質量分析装置 (IBM Research)

リチウム空気電池を実用化し、工業生産が行えるようにするためには、解決しなければならない真の課題が他にもいくつかあります。それらは、IBMが「グランド・チャレンジ」と呼ぶ課題の一部です。グランド・チャレンジは、結果が見えないという点ではリスクが大きいものの、ポテンシャルが非常に高いプロジェクトと位置付けられています。

研究チームは現在、電池のエネルギー密度を増加させることをめざしています。現状のエネルギー密度のままでは、実生活で使用する電気自動車に搭載するには低すぎるからです。また、充電に時間がかかり過ぎることも課題です。しかし、こうした課題に顕著な進展があったとしても、コーヒー1杯飲んでいるうちに終わるような急速充電は難しいと考えられます。研究チームの現在の目標は、効率的な夜間充電が行えるようにすることであるといいます。リチウムが湿度の影響を受けやすいことも問題です。これを解決するため、研究チームでは、敏感なリチウム負極を大気中の蒸気や二酸化炭素から保護する新規なナノ膜の開発も進めています。さらに、電池部材の長期安定性、不要な二次反応の抑制なども課題であるとしています。

バッテリー500プロジェクトでは、現在の研究段階を終えたところでパートナー企業を探し、リチウム空気電池の商用モデルの開発を2020年から2030年の間に行う計画とのこと。

(発表資料)http://ibm.co/yLu4js

豊田中央研究所、二酸化炭素を利用する高容量リチウム空気電池を開発。従来比3倍の放電容量 « SJN Blog 再生可能エネルギー最新情報

Image may be NSFW.

Clik here to view.

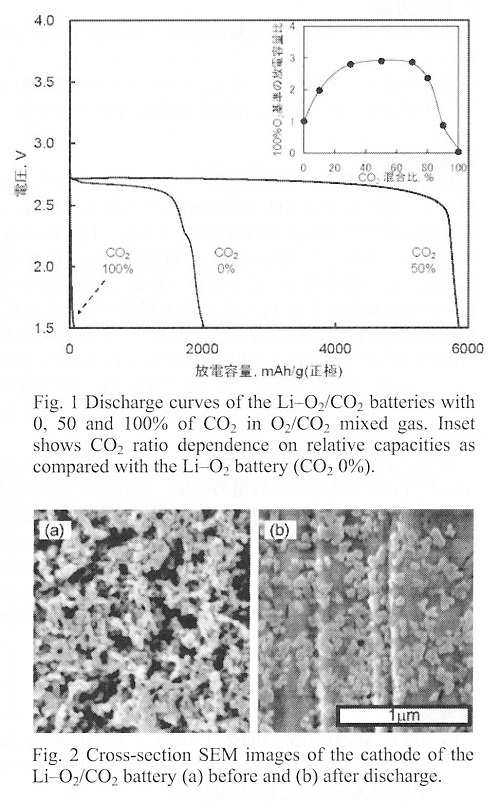

(上)二酸化炭素を利用するリチウム空気電池の放電カーブ。CO2混合比30〜70%では、導入ガスが酸素のみの場合とくらべ放電容量が3倍向上している。(下)放電前と放電後の正極のSEM画像。放電後(b)に炭酸リチウムが非常に高密度に充填されている (豊田中央研究所、第52回電池討論会 講演要旨集から抜粋)

豊田中央研究所が、酸素(O2)と二酸化炭素(CO2)の混合ガスを利用した高容量のリチウム空気電池を開発したとのこと。いまのところ放電しかできない一次電池ですが、酸素だけを導入ガスとする従来のリチウム空気電池と比べて、約3倍の放電容量をとることが可能。2011年10月17〜20日に東京で開催された第52回電池討論会で報告しました。

実験に使われたのは非水系リチウムイオン電池で、正極にケッチェンブラック(バインダとしてPTFE)、負極に金属リチウム、電解液に1M LiTFSI/EC+DECを使用。ラジカルトラップ剤であるDMPOなどを電解液に添加すると反応中の酸素ラジカルが捕捉されることで電池の放電容量が向上するという効果があることから、同様にラジカルトラップ効果のあるCO2をO2に混合することによって高い放電容量の実現をめざしたとしています。

実験の結果、10%のCO2混合比によって放電容量が倍増し、30〜70%のCO2を混合した時に最大5860mAh/gの高容量を示しました。CO2の混合比をこれ以上増やすと、還元種であるO2が足りなくなるため、容量は低下。また、大気中に含まれるppmオーダーの薄いCO2では、この効果は認められないとのこと(実験では、高濃度のCO2をボンベから供給)。

今回開発された電池の放電反応では、正極側に炭酸リチウムが生成されます。炭酸リチウムを電気化学的に分解することが困難なため反応は非可逆的であり、現状では1回放電すると充電はできない一次電池となっています。研究チームは、自動車の排気ガスなど高CO2含有ガスを利用した超高容量一次電池などへの応用が期待できるとしています。

放電後の正極を電子顕微鏡で観察すると、生成された炭酸リチウムが正極内に非常に高密度に充填されていることが分かりました。この高密度充填が電池の高容量化に寄与していると考えられており、その詳細なメカニズムについては現在解析中とのこと。炭酸リチウムが生成されるまでには数段階の反応プロセスを経ていることから、そのどこかに反応速度の遅いプロセスがあると見られており、このために炭酸リチウムの析出までにタイムラグがかかり、電極上から離れた部位に析出することで目詰まりしにくくなって放電が継続的に起こることで高容量化すると考えられるとしています。

現状の一次電池から充放電が可能な二次電池化をめざすという開発方向もありますが、発表者の武市憲典氏は「せっかく炭酸リチウムに固定したCO2をもう一度分解して充電反応に用いる二次電池よりも、CO2をどんどん固定しながらエネルギーを発生させる燃料電池的なデバイスを開発する方が面白いかもしれない」と話しています。